在社交平台上搜索"中国国企"时,常常能看到"垄断企业""效率低下""靠政策吃饭"等标签化评价。这些刻板印象的形成,源于三个典型认知误区:第一,混淆所有国企属性,将地方水务公司与国家电网混为一谈;第二,忽视国企改革进程,仍用20年前的标准评判当下;第三,简单对标私企,忽视国企承担的特殊社会责任。数据显示,2023年《财富》世界500强中143家中国企业里,国企占比达72%,但公众对其认知度不足30%。

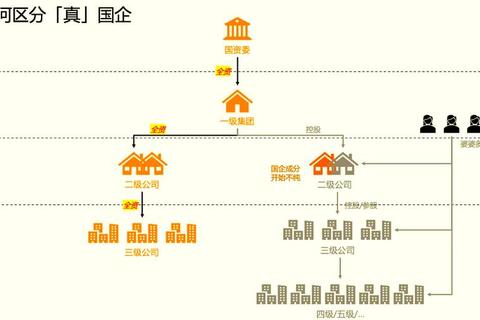

掌握国企分类体系是认知基础。根据国务院国资委划分,当前国企主要分为三类:①98家中央企业(如国家电网、中国航天),这些"国家队"掌握核心战略资源;②地方国有企业(如上海汽车、广州地铁),承担区域经济发展职能;③混合所有制企业(如中国联通),民营资本持股超30%。以中国中车为例,作为全球轨道交通装备市场占有率53%的央企,其研发投入占营收比例达6.2%,超过西门子等国际同行。

国企的特殊价值体现在关键时刻的社会担当。新冠疫情中,国药集团用332天完成新冠疫苗从研发到上市,创造世界纪录;中国建筑10天建成火神山医院,刷新应急工程速度;国家电网在2022年夏季保供期间,单日最高发电量达285亿千瓦时,保障了全国90%以上区域的稳定供电。这些案例背后是制度优势的集中体现,2023年国企社会责任发展指数平均得分达77.3分,较民营企业高21.5分。

2015年启动的国企改革三年行动已见成效。中国联通混改引入腾讯、阿里等战略投资者后,ARPU值(用户平均收入)提升26%,5G套餐用户突破2亿;东航物流通过员工持股计划,人均创收增长58%;中国宝武并购马钢、重钢后,粗钢产量跃居全球第一。资本市场数据更具说服力:2020-2023年国企改革指数累计涨幅达89.7%,跑赢沪深300指数47个百分点。

当我们重新审视国家电网、中国中车、中国商飞等国企时,需要建立多维认知框架:既要看到其保障国家能源安全(国家电网年特高压输电超5000亿度)、突破核心技术(C919国产化率60%)的战略作用,也要关注市场化改革带来的效率提升(央企全员劳动生产率年均增长7.8%)。截至2023年底,央企控股上市公司达453家,市值占比A股总市值32%,这个庞大群体的真实价值,早已超越简单的"垄断"标签,成为中国经济高质量发展的核心支撑力量。