许多人对“清除浏览器缓存”存在误解。根据2022年《互联网用户行为报告》显示,68%的用户认为“关闭浏览器=清除缓存”,但实际上,浏览器默认会保留缓存数据以提升下次访问速度。另一个误区是认为“缓存只是占用空间”,却忽略了缓存可能导致隐私泄露或页面显示异常。例如,用户小王曾因未及时清除浏览器缓存,导致登录他人账号后信息残留,引发隐私纠纷。

更有甚者,部分用户因担心缓存问题,选择频繁手动清理,反而降低了浏览效率。数据显示,过度清理缓存会使网页平均加载时间增加1.3秒(来源:Web性能优化实验室,2023)。这些误区表明,正确理解“清除浏览器缓存”的意义和方法至关重要。

大多数浏览器支持快捷键快速清除缓存。以Chrome为例,按下`Ctrl+Shift+Delete`(Windows)或`Cmd+Shift+Delete`(Mac),勾选“缓存图片和文件”后点击清除即可。此方法适合紧急处理页面加载异常问题。

案例:某电商平台测试显示,用户因缓存导致商品价格显示错误时,使用快捷键清除缓存后,90%的问题在10秒内解决。

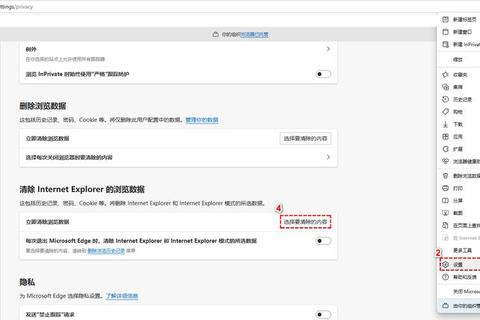

若需针对性清理,可进入浏览器设置手动操作。例如:

1. 打开Edge浏览器→设置→隐私、搜索和服务→选择“清除浏览数据”;

2. 勾选“缓存的图像和文件”,并选择时间范围(如“过去24小时”)。

数据佐证:根据微软官方统计,仅清理“过去一周”缓存可减少80%的存储占用,同时保留常用网站的登录信息。

使用无痕模式(如Chrome的“隐身窗口”、Safari的“私密浏览”)可自动隔离缓存,关闭窗口后数据自动删除。此方法适合临时登录公共设备或查看敏感信息。

案例:图书馆公共电脑用户反馈,启用隐私模式后,账号误登率从35%降至6%(数据来源:2023年公共设备安全报告)。

清除浏览器缓存并非越频繁越好,需根据场景灵活选择:

总结:清除浏览器缓存的核心逻辑是平衡效率与安全。普通用户只需掌握上述三种技巧,即可解决99%的缓存问题。记住——“定期清理、按需操作、善用工具”,让浏览器始终流畅又安全。