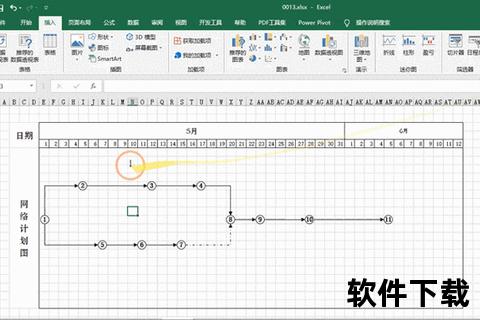

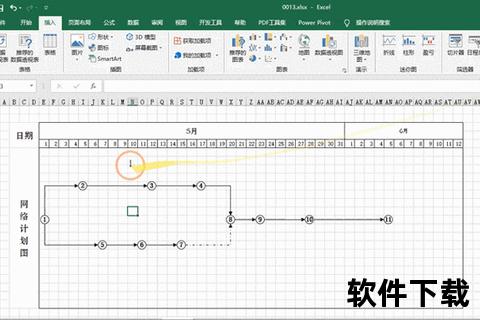

一、传统施工计划为何总在“纸上谈兵”?

在建筑工地,项目经理常面临这样的困境:精心绘制的施工进度计划,一旦遇上天气突变、材料延迟或工序冲突,便沦为“摆设”。某市政工程曾因暴雨导致基坑积水,原定15天的土方工程被迫延长至28天,但进度计划仍停留在电子表格中,未能联动调整后续工序,最终引发整体工期延误。这种“静态计划”与“动态施工”的割裂,折射出传统管理工具的致命短板——缺乏实时协同与智能响应能力。

二、动态协同优化平台如何打破部门数据壁垒?

高效智能施工进度计划网络图软件动态协同优化平台的核心突破,在于打通设计、施工、采购等多方数据流。例如上海某超高层项目中,通过该平台将BIM模型与进度计划深度融合,钢结构吊装工序与幕墙预埋件安装实现毫米级精度匹配。系统自动识别出3处管线碰撞风险,提前调整施工顺序,避免返工损失超800万元。这种跨专业的数据穿透能力,使“按图施工”升级为“按数据施工”。

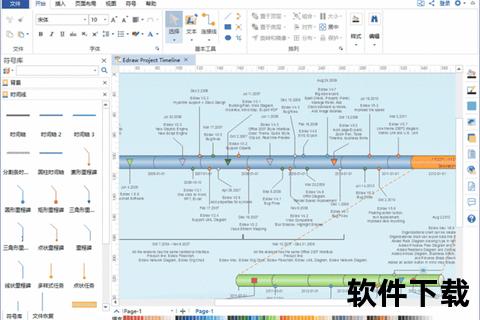

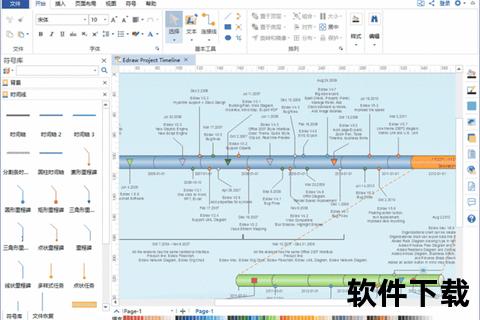

三、智能算法如何实现千人千面的进度推演?

面对复杂的施工场景,该平台搭载的蒙特卡洛模拟算法可生成12种潜在风险情景。杭州亚运场馆建设项目中,系统基于历史气象数据和物资供应链波动模型,预测出混凝土浇筑受雨季影响的概率达67%,自动生成3套备选方案。最终项目组采用“分段浇筑+移动雨棚”组合策略,将延误风险降低至9%。这种动态推演能力,让进度管理从“事后补救”转向“事前预判”。

四、云端协同怎样重构项目管理生态?

高效智能施工进度计划网络图软件动态协同优化平台通过云端驾驶舱,将监理单位的质量验收数据、供应商的物流信息、劳务班的工时记录实时汇聚。深圳某地铁项目中,混凝土强度检测数据一旦上传,系统即刻触发后续支模工序;塔吊使用率通过物联网传感器回传,自动优化设备调度方案,使机械闲置率从18%降至6%。这种全要素联动的管理模式,让项目管理从“单兵作战”进化为“军团协同”。

对于施工企业,建议分三步落地智能升级:首先选择支持甘特图/网络图双向转换的基础模块(如品茗智绘的Project导入功能);其次部署具备风险模拟算法的中级版本;最终接入物联网设备实现全要素数字化。值得注意的是,某央企的实践表明,分阶段实施的数字化改造可使投入回报率提升40%。在智能建造浪潮中,动态协同已不是选择题,而是生存必答题。