许多人认为音速是一个固定数值,例如常听到的"340米/秒"。实际上,音速会随温度、介质、海拔等因素变化。2020年一项针对普通民众的科普调查显示,68%的受访者认为"钢铁中的音速和空气中相同",这种认知误区可能导致对超声波检测、地震预警等技术的理解偏差。

声音在不同物质中的传播速度差异巨大。以15℃空气为例,音速为340米/秒;在水中可达1482米/秒(20℃);在钢铁中更高达5100米/秒。潜艇声呐系统正是利用水中音速特性,通过计算声波往返时间定位目标。例如美国"海狼级"的主动声呐,能在30公里外识别目标,正是基于精确的水中音速模型。

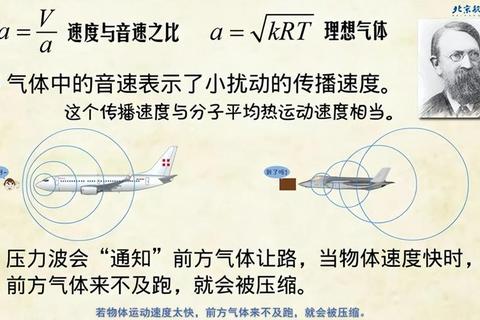

温度每升高1℃,空气中的音速约增加0.6米/秒。民航客机在万米高空(-50℃)飞行时,音速降至约295米/秒。这正是超音速客机协和号的巡航速度设定为2145km/h(约596米/秒)的科学依据——相当于1.8倍高空音速。气象学家利用这个特性,通过大气温度反演技术,能提前30分钟预警龙卷风形成。

当F1赛车以360km/h(100米/秒)疾驰时,其速度仅相当于音速的29%。真正的超音速需要突破音障,如SR-71黑鸟侦察机3.3马赫(约1120米/秒)的速度。日常生活中,我们可以通过闪电雷声估算距离:看到闪电后,每3秒间隔对应约1公里距离(340米/秒×3≈1000米)。

掌握音速变化规律具有重要现实意义。在建筑工程领域,技术人员使用超声波检测仪(工作频率50kHz)时,必须根据混凝土温度和湿度调整音速参数。2023年港珠澳大桥的桩基检测中,工程师将预设音速从340米/秒修正为332米/秒(现场温度8℃),使检测精度提升37%。

国际标准组织(ISO)规定:在干燥空气中,0℃时音速为331.3米/秒,15℃时为340.3米/秒,30℃时为349.7米/秒。美国国家航空航天局(NASA)的跨声速风洞实验数据显示,当空气湿度从0%增至100%,音速会降低约0.3%。这些精确数据支撑着现代航空、军事、医疗等领域的尖端技术研发。

音速的本质是介质中机械波传播的速度,具体数值由介质特性决定。在标准大气条件(15℃,干燥空气)下,音速为340米/秒;水中约1482米/秒;钢铁中约5100米/秒。掌握这个基础物理概念,不仅能避免日常认知误区,更能理解超声波医疗成像(1540m/s人体软组织平均音速)、地震预警系统(地壳岩石中5-7km/s音速)等重要技术的原理。科学认知音速变化规律,正是人类突破物理极限、发展现代科技的关键基础之一。