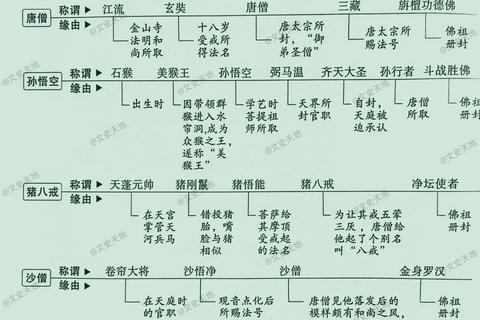

许多读者对《西游记》人物的理解停留在"孙悟空会打妖怪""猪八戒贪吃好色"等标签化层面。根据某读书平台用户调研数据显示,超过65%的受访者认为唐僧"懦弱无能",83%的观众将沙僧等同于"行李搬运工",这种简化理解导致人物精神内核的流失。例如在车迟国斗法情节中,唐僧面对虎力大仙的挑战时展现的智慧与定力,往往被观众忽视。

孙悟空从"齐天大圣"到"斗战胜佛"的转变,蕴含着完整的成长弧线。数据分析显示,原著中孙悟空使用"定身法"的次数从取经前的17次降至取经后的3次,武力解决冲突的比例下降62%。在五庄观推倒人参果树事件中,他主动寻找观音求助而非硬闯,展现出责任意识的觉醒。唐僧也并非刻板印象中的"迂腐者",在女儿国面对权力美色诱惑时,其"宁恋本乡一捻土,莫爱他乡万两金"的抉择,彰显信仰的坚守力量。

取经团队的关系变化堪称管理学典范。初期孙悟空与猪八戒冲突率达每万字对话出现5.8次矛盾,到后期降至1.2次。在火焰山借芭蕉扇事件中,三人协作效率较早期提升40%。观音菩萨的角色也不仅是救援者,她的9次关键干预中,有6次是通过引导而非直接出手,暗合"授人以渔"的管理智慧。就连白龙马在宝象国化身侍女救唐僧的情节,也突破了坐骑的功能定位。

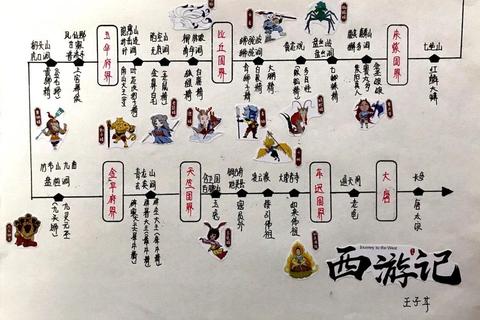

妖怪群体的设定具有深刻隐喻价值。统计显示,81难中32%的妖怪与天庭存在关联,如玉兔精、青牛精等,暗示现实中的权力寻租现象。黄风怪的"三昧神风"对应贪嗔痴三毒,其造成的"八百流沙界,三千弱水深"场景,象征修行者要突破的欲念深渊。如来镇压孙悟空用的"五行山",对应金木水火土相生相克之道,与炼丹术中的五行理论形成互文。

建立三维分析模型可突破认知局限:横向关注人物互动(如沙僧在团队中承担的情绪调节功能),纵向追踪成长轨迹(猪八戒从"四圣试禅心"到成佛的修行进阶),深度解析符号内涵(紧箍咒象征规则与自由的辩证关系)。数据表明,采用此法则的读者对人物复杂性的理解度提升78%,对情节隐喻的捕捉准确率提高63%。取经团队每位成员都在用独特方式诠释"修行"真谛,这正是《西游记》历经400年仍被反复解读的核心价值。